Il Dojo Karatekai Caserta si propone di studiare, approfondire e diffondere gli aspetti meno conosciuti del Karate, quelli atti a creare un “ponte che collega la crescita personale con la sicurezza personale”, fondamentale per chi desidera apprendere il Karate come una vera Arte marziale.

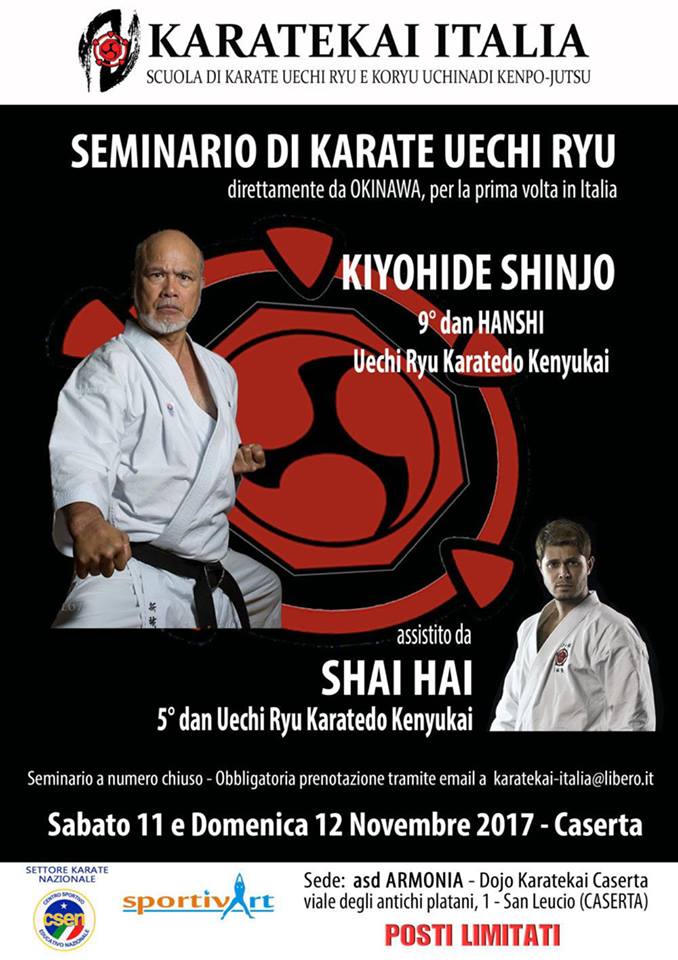

- il KARATE UECHI-RYŪ per la International Kenyukai Association di Okinawa, uno stile di Karate di matrice prettamente cinese e proveniente da una disciplina di combattimento nota col nome di Pangai-Noon (metà duro/metà morbido), avente come caposcuola M° Shinjo Kyohide, 9° dan e leggenda vivente sul territorio nipponico;

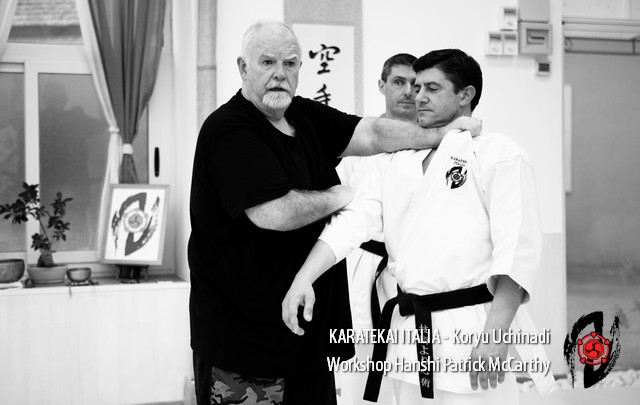

- il KORYU UCHINADI KENPO-JUTSU, per la International Ryukyu Karate Research Society (Ryūkyū Karate-Jutsu Kokusai Kenkyūkai), un metodo avente come scopo lo studio delle origini, dell’evoluzione e delle teorie relative alle applicazioni dei kata del Karate antico e del Kobudo di Okinawa, avente come caposcuola il M° Patrick McCarthy, 9° dan e noto ricercatore di fama mondiale sulle arti di combattimento storiche delle Ryukyu di Okinawa.

Lo stile Uechi-Ryū e il metodo Koryu Uchinadi hanno in comune il condizionamento del corpo, la lotta nelle sulle forme diverse, le leve articolari e le tecniche di autodifesa in generale, sia in piedi che a terra, espressioni fondamentali e caratteristiche della pratica tradizionale, congiunte agli insegnamenti etici, morali e spirituali delle Arti marziali orientali.

Riteniamo che la nostra proposta formativa ed educativa rappresenti oggi un valido, quanto attuale, supporto per generare nuove “relazioni di aiuto” in campo sociale attraverso conoscenze e competenze i cui significati vengono analizzati nel contesto della loro totalità permettendo di ascoltare, assorbire, rispondere, esprimersi, e, attraverso lo sforzo continuo, migliorare se stessi. Il binomio insegnamento/apprendimento, infatti, non è solo un freddo passaggio di informazioni, ma una relazione tra esseri umani sul piano emotivo, fisico e cognitivo. Per tale ragione, la nostra pratica parte dal integrazione degli aspetti del movimento in generale, ovvero stimolando e sviluppando il sistema sensoriale, il sistema visivo, il sistema vestibolare, il sistema interocettivo e il sistema propriocettivo. Successivamente le abilità vengono affinate in ambito tecnico e relazionale, e i punti fondamentali sono: la respirazione (Kokyu), il rilassamento, la concentrazione, la meditazione, il lavoro sull’energia vitale (Kiko), gli esercizi di sensibilità (Kaki-e), condizionamento (Kitae) e la pratica con l’attenzione a non perdere mai il contatto con il compagno di allenamento (Muchimi). Una teoria, quindi, supportata e verificata con la pratica tecnica costante. Questo aspetto, a volte dato per scontato e spesso sottovalutato, contiene in sé anche dei fondamenti scientifici: la reiterazione della pratica contribuisce a formare nuovi percorsi di attività neuronale e a consolidarli, a creare nuovi nessi logici e motori, rinforza la capacità di adattamento a situazioni diverse e migliora le capacità di problem-solving. Un simile percorso interiore sviluppa consapevolezza, autoefficacia, umiltà, rispetto e tolleranza, per gestire in maniera più serena il continuo conflitto del vivere sociale quotidiano, ed è attraverso questa impegnativa, ma socialmente utile, crescita che il praticante impara come superare gli ostacoli e le difficoltà apparentemente insormontabili che la vita gli riserva. Parafrasando il filosofo John Ruskin, riteniamo che il miglior riconoscimento per la fatica fatta non è ciò che se ne ricava, ma ciò che si diventa grazie ad essa.

I Corsi per bambini, ragazzi e adulti della nostra Scuola di Karate Uechi Ryu e Koryu Uchinadi Kenpo-jutsu sono ripartiti. Vi aspettiamo per darvi la possibilità’ di provare questa fantastica disciplina altamente formativa ed educativa.

Lunedì, Mercoledì e Venerdi’

ore 17.00 – 18.00 Bambini e Ragazzi da 5 a 11 anni

ore 18.30 – 19.30 Ragazzi e Adulti da 12 anni in su

Dojo Karatekai Caserta

c/o asd Armonia

viale degli antichi platani, 1

San Leucio (Caserta)

karatekaicaserta@alice.it